Prima di Bernini o Michelangelo, pittori e scultori valevano economicamente quanto un fabbro o un calzolaio. Ancor prima del valore estetico, che noi oggi definiamo inestimabile, le opere venivano commissionate per la capacità di assolvere una funzione, come decorare una parete. Pratica comune anche a Rimini nel tardo Medioevo. Lo studioso riminese Oreste Delucca lo ha ben spiegato nella conferenza “L’artista nel Medioevo, profili riminesi tra ’300 e ’400”, terzultimo appuntamento della rassegna culturale “I maestri e il tempo” curata da Alessandro Giovanardi e promossa dalla Fondazione Carim. L’intento di Delucca – insignito lo scorso anno del Sigismondo d’Oro – è quello di andare oltre l’arte per soffermarsi sul contesto sociale dell’artista, ricostruendone delle avvincenti biografie.

Quale arte? Premessa: “L’arte non era ciò che intendiamo noi oggi, ma un sinonimo di ’mestiere’. Vi era l’arte dei calzolai, degli speziali, dei pittori… Associazioni di quanti esercitavano una stessa professione ed iscritti negli appositi albi”. Un significato che permane oggi quando diciamo “impara l’arte e mettila da parte” o “non avere né arte né parte”. Esisteva una gerarchia tra le arti liberali (mentali) e quelle meccaniche. “Il medico era considerato un filosofo, mentre il chirurgo che operava i malati apparteneva ad un’arte di seconda categoria, perché svolgeva un lavoro meccanico”.

Chiamalo artista. Il termine “artista” non veniva usato ai tempi di Boccaccio. Si chiamava “artefice” colui che lavorava il cuoio o dipingeva. Lo stato sociale degli artefici era analogo, e così la retribuzione. “Una figura specializzata, che fosse fabbro o pittore, guadagnava 8-10 soldi (o bolognini) al giorno. Non tanto. Matteo Nuti, architetto fanese della Biblioteca malatestiana di Cesena ne prendeva tra i 6 e i 10 una volta affermato, poco più dei 5 guadagnati ad inizio carriera. Cosmè Tura, il pittore degli Estensi di Ferrera, per un affresco poteva intascare 15 soldi al giorno, ma doveva pagarsi i collaboratori”. Non solo bassi salari: spesso si era pagati in ritardo, come riportato da diverse lettere di supplica e di indignazione citate da Delucca.

E la firma? Per le dimore nobiliari i dipinti erano strumenti, non ornamenti. “Lo dimostra il modo in cui venivano descritti negli inventari, alla stessa stregua di pentole o letti. Se erano antichi il valore si abbassava, a differenza di oggi, perché magari consumati”. La mentalità era diversa: un oggetto obsoleto aveva minor valore. “Un ciclo di storie di una chiesa passato di moda si distruggeva. Nella cattedrale di Santa Colomba sono stati ritrovati affreschi colpiti con lo scalpello, una tecnica adottata per rendere la superficie irregolare in modo da farvi aderire la calce che avrebbe ospitato la nuova pittura”.

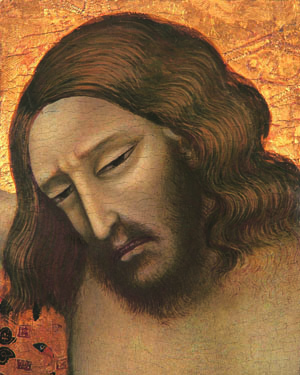

Perché la maggior parte delle opere d’arte non veniva firmata? <+cors>“Occorre spostare il focus dall’artista al committente, il quale dettava i contenuti dell’opera e l’eventuale presenza della firma. Piero della Francesca ha firmato l’affresco del Tempio Malatestiano, ma a mio avviso deve essere stato indotto da Sigismondo, il quale poteva così vantarsi di avere accolto un pittore tanto celebre. Egli pretese inoltre che il suo nome apparisse nella facciata dell’edificio”<+testo_band>. E ancora, Matteo de’ Pasti, autore della celebre medaglia del duomo riminese con cupola, “firma in maniera ampollosa una sua opera, anche qui probabilmente spinto dal Signore di Rimini. Il committente chiedeva e l’artista eseguiva. Nel polittico di Giovanni da Rimini per la chiesa di San Giuliano compare il nome del donatore ai piedi del santo”. E se l’assenza di firme ha ostacolato il lavoro degli storici che ancora oggi faticano a dare un padre a tanti lavori, quando presenti hanno consentito di ricostruire importanti cronologie: “Neri da Rimini, stimatissimo nel campo delle miniature – ricorda lo studioso – , ha firmato nel 1.300 un Redentore simile a quello di Giotto, permettendoci di collocare la venuta a Rimini di quest’ultimo prima di tale data”.

Vocazione o esperienza. In un’epoca in cui i pittori raggiunsero la fama, non mancavano le firme false apposte dai nobili per dare maggiore valenza a un’opera al momento della vendita. Ma non si diventava pittori per vocazione, bensì per professionalità ed esperienza, ed era molto frequente il caso di famiglie di pittori. La ricostruzione delle genealogie degli artisti riminesi di Delucca è meticolosa. “Giovanni, Giuliano, Zangolo e Foscolo da Rimini erano probabilmente fratelli, figli di artisti e residenti nella contrada di San Giovanni Evangelista (oggi Sant’Agostino); si nota una certa fratellanza tra le loro opere. Molti dipinti riminesi senza nome potrebbero essere loro. Il pittore Bitino ebbe un figlio, Lattanzio, anch’egli pittore e collega del Bellini. Benedetto Coda ha avuto quattro figli, tutti pittori come il padre”. I garzoni a Rimini come altrove facevano tanta gavetta. La preparazione era polivalente, perché si doveva essere dei tuttofare. Per svolgere lavori più complessi, diverse botteghe potevano associarsi per unire le forze, provenienti anche da mestieri diversi.

Molti artisti, chiosa Delucca, erano costretti a darsi anche all’agricoltura per campare. “A Rimini nel medioevo c’erano centinaia di orti e gli artefici erano di origine contadina. Giuliano Foscolo, ad esempio, aveva terre a Sant’Ermete; il notaio Neri a Santa Cristina… Coltivare era una necessità anche per i più agiati”.

Mirco Paganelli