RIMINI “MODERNA”. La storia della realizzazione del Duomo di Rimini diventa spunto per riflettere sul legame tra politica e cultura: quest’ultima non è mero strumento al servizio della prima, ma l’habitat naturale della corte e della città

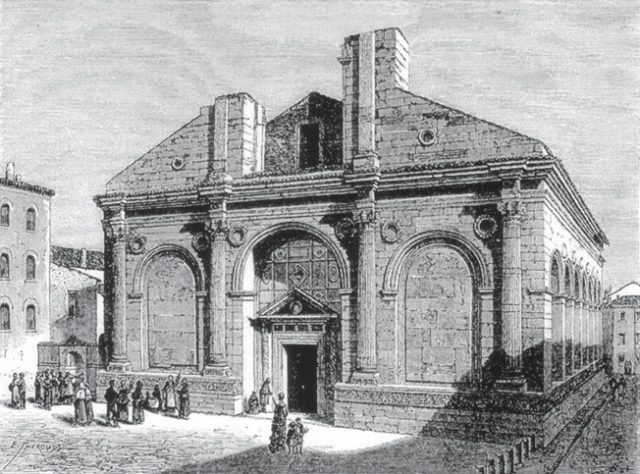

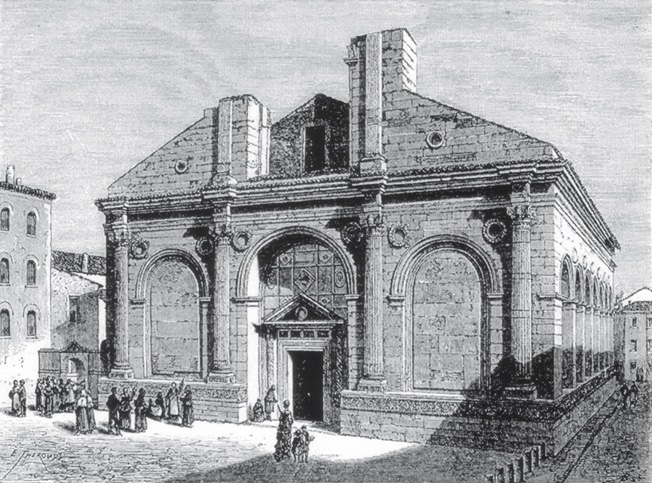

Leon Battista Alberti a metà del XV secolo ridisegna l’esterno della chiesa di san Francesco a Rimini per trasformarla nel tempio voluto da Sigismondo Pandolfo Malatesti. Realizza un’idea coltivata nel suo “De re aedificatoria”. Le opere dell’antichità, vi leggiamo, sono dei modelli da cui molto si può apprendere per pensarne di nuove. Nella facciata del tempio, Alberti scandisce lo spazio con quattro semicolonne ispirate al vicino Arco di Augusto.

Il passato diventa novità. Il tempio sovrasta la città come il suo signore domina la scena politica aldilà della cerchia delle mura. Il richiamo agli imperatori incarna il sogno di rinnovare nel tempio un progetto universalistico per costruire un ponte ideale con quanto dal passato poteva ritornare nel presente. È un sogno umanistico in piena regola. Le armi degli eserciti e le insidie dei canali politici cedono il passo a un progetto grandioso, simboleggiato dall’operazione architettonica eseguita da Alberti nel tempio riminese. Nella cui fiancata destra che guarda verso Roma, trovano ospitalità i sarcofagi di studiosi e letterati proprio per dimostrare quel sogno umanistico che fa della cultura non uno sterile strumento della politica, ma l’habitat naturale di una corte e della vita cittadina. Da questa premessa deriva pure la scelta di apporre su entrambe le sue fiancate l’adattamento di una celebre iscrizione greca di Napoli. Essa documenta l’alta cultura umanistica presente in àmbito malatestiano riminese. Sigismondo, “scampato a moltissimi e grandissimi pericoli nella guerra italica”, dedica il tempio (“un monumento illustre e caro”) “a Dio immortale ed alla città”.

La virtù e la “buona fortuna”

Di Sigismondo il testo elogia il valore delle sue imprese, ma non dimentica la “buona fortuna” che lo ha assistito.

L’accenno alla “buona fortuna” rimanda a testi contemporanei, confermando lo spirito umanistico proiettato con meraviglioso vigore nel tempio. Nel 1453 nell’orazione tenuta a Vada (quando Firenze conferma a Sigismondo la guida del proprio esercito prima che si concluda la guerra italica a cui si riferisce l’iscrizione), Giannozzo Manetti spiega che un capitano ideale deve avere

quattro doti: scienza delle armi, virtù, autorità e “la prosperità, cioè la buona fortuna, e come vulgarmente si dice la ventura”. Alberti nel “Della famiglia” ammaestra che “tiene giogo la fortuna solo a chi se gli sottomette”, per dimostrare il primato della “virtù”. Su questo primato concorda anche Basinio Basini in un’epistola poetica dedicata proprio a Sigismondo, anche se non dimentica il ruolo avuto dalla “buona fortuna” nelle guerre condotte dal signore di Rimini. Di essa tratta pure nel poema “Hesperis” a lui offerto. È quella “buona fortuna” di cui si legge nella tradizione greca. Alberti umanista, ha scritto Ezio Raimondi, reinventa la romanità nel tempio di Sigismondo con una “dimensione grande” che, proponendosi come risposta “alla miseria dell’uomo”, “rinasce con un volto tutto riminese, adattata a un territorio in cui la pietra si porta dentro anche il senso dell’acqua”.

La nascita del tempio di Sigismondo è una grande pagina di storia non soltanto locale, che può essere letta correttamente se la inquadriamo in quel grande libro della cultura italiana composto nell’arco di due secoli: non soltanto il Quattrocento del Malatesti, ma anche quel Cinquecento che vede il tramonto della sua signoria. La vicenda artistica dell’edificio dell’Alberti dimostra che le strade di potere e di cultura sono sempre affiancate, anche nei momenti in cui il declino del primo elemento tenta di offuscare il valore della seconda realtà.

Sulle signorie padane Gian Mario Anselmi (2008) ha scritto una pagina fondamentale quando ha osservato che esse permettono alla cultura ed alla letteratura rinascimentali di raggiungere “uno sviluppo che le colloca al vertice della storia italiana ed europea del tempo”. Dopo la presa di Costantinopoli, Sigismondo tenta un simbolico abbraccio culturale tra Oriente ed Occidente. Nel 1461 aderisce all’invito del sultano dei Turchi ad inviargli uno dei migliori artisti della sua corte, Matteo de’ Pasti, con l’incarico di fargli un ritratto. A lui Sigismondo affida per Maometto II una copia del “De re militari” di Valturio. In una elegante epistola latina stesa dallo stesso Valturio, Sigismondo dichiara di voler far partecipe il sultano dei propri studi ed interessi.